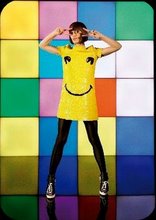

Fantaseando voraz y furiosamente en la silla de su cuarto, agazapada con las uñas al asiento, sujetando entre los labios y apretando con las muelas un lápiz berol, estirando las piernas de alacrán, cerrando y abriendo los ojos atónitos, devorándose el coco sin vacilaciones, delirando: seducciones bestiales, dioses de seis brazos, dos cabezas, pasiones violentas, descontrol, canibalismo, inflamaciones, contorsiones insólitas, bolas de fuego y cadenas.

Así encontró el padre a Cornelia, justo cuando le faltaba el aire. Se quedó impávido, parado en el umbral de la puerta como pegado a una telaraña invisible, los ojos desorbitados buscando dónde posarse, las manos abiertas y levantadas frente a los hombros, los hombros trepados a las orejas, las orejas rojas, la piel de gallina.

Escurrida sobre la silla, Cornelia agitaba las rodillas de candado con pavoroso autismo, la cabellera le serpenteaba por el respaldo electrizado de su silla de trabajo, los brazos de pugilista estrujando la silla, los ojos encendidos y levantados se toparon con el cráneo lustroso de su padre que enmarcaba un gesto de pánico y choc. Cornelia mordió el lápiz con varias toneladas de fuerza. El lápiz crujió y rodaron sus pedazos. La niña escupió las astillas, se incorporó en su silla, apaciguó la melena incendiada y se cruzó de piernas. El padre, taciturno y tartamudo, requirió una explicación. Cornelia tenía dieciséis años y alegó epilepsia.

Al día siguiente al doctor. La niña tiene epilepsia. El doctor lo compró. Drogas fortísimas. Cornelia tiraba una pastilla diaria por la ventana del baño. Pasaron los meses y pronto el año. El padre seguía mirando a Cornelia con reconcomio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario